張洹 善哉善哉

張洹(Zhang Huan)的作品是囁人的聳動的,他從異地生活反觀自身,用一種外顯極端的方式表達內心隱微脆弱的存在感,作品形式包括雕塑、裝置、繪畫及行為藝術等等。

行為藝術是指在特定時間和地點,由個人或群體行為構成的一門藝術。行為藝術必須包含以下四項基本元素,除此之外不受任何其他限制:時間,地點,行為藝術者的身體,以及與觀眾的交流。

行為藝術強調與社會的聯繫,表現形式常常令人費解,意圖以行為的煽動性來產生影響力,事件本身並不符合人性常態,像是在美術館門前大便、把自己的護照吃掉、一年內不進入有屋簷的地方或是把自己關在籠子裡一年、把自己跟另外一個人綁在一起時間一年,甚至還有更變態的把生殖器官套在寶特瓶裡看A片...這些行為的背後緊緊扣著強大或空虛的意念,某些程度上是一種人為的制約,同時可能喚醒或讓人心生畏懼。

張洹早期代表作,以12方米的北京公廁作為表演場域,將全身塗滿魚油跟蜂蜜,全裸靜坐一個小時,讓蒼蠅佈滿身體,然後再到戶外化糞池清洗。隱喻條件同樣惡劣的藝術與社會環境,藝術家遊走於這兩種空間,同樣需要強大的意志力。

(十二方米,1994)

周圍的狗群不停吠叫,象徵藝術家初抵紐約時,當地對於異文化的好奇

,赤裸躺在冰塊上,試圖用自身的能力去化解陌生的疏離。

(朝聖-紐約風水,1998)

牛肉打造的健美先生走在紐約街頭,沿途分送路人白鴿,有人認為這是在抨擊美伊戰爭,叫美國將和平掌握在自己的手上,或是諷刺藝術家向現實低頭,將自己像鮮肉一樣賣到市場。

(我在紐約,2002)

雇用40名北京工人依序入水,藝術家試圖用自己的身體,對世界產生雖小但非常重要的作用。我個人還蠻喜歡這個作品。

(為魚塘增加水位,1997)

體現人類的微不足道。

(為無名山增高一米,1995)

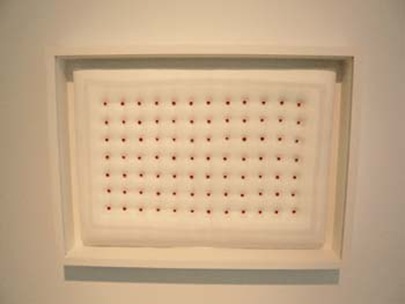

媒材是寺廟的香灰,以歷史照片為題材,創造出這一系列神乎其技的作品。

(香灰畫系列-春雨,2008)

以牛皮拼接而成的大型雕塑,刻意用"最難看的辦法"來處裡材料跟造型

,龐大的身軀與軟弱的姿態形成視覺上的衝突。

(巨人1號,2008)

大致這樣,說不出張洹何以重要,但的確有一些東西被留下來了,人類啊無時無刻都活在被制約的世界。